補助金は事業起点で活用を!

コラム 金利ある世界の中小企業経営

「他店が値引きをしたから、同じくらいの値引きをする」という話があり、

その値引きをすると、値引き前と同じぐらいの利益を得るには、どれくらい販売量を増やせばよいでしょうか?と確認したところ

「10%値引きするんだったら、10%増えればいいんじゃないの」と、

違います!!

最近は、インフレ傾向で値上げ方向の話も多いですが、商圏の中ではやはり競争があり、競争に勝つために値引きをするという方向で行く際には、値引きでの勝算は?に拘ってほしいと思います

別記事で利益に拘るべきという話を載せていますが、要はこういうところで全然拘れていないじゃない…と思うわけです

さて、値引きを行い1点当たり粗利は減少するわけですから、値引きする前の利益以上の利益を残すには、相応の数を販売して、粗利を積み上げていく必要がありますが、

そのための計算には、値引き率と原価率(厳密には変動費率のこと)

なお、限界利益=1-変動費=仕入品なら粗利という理解でOKです

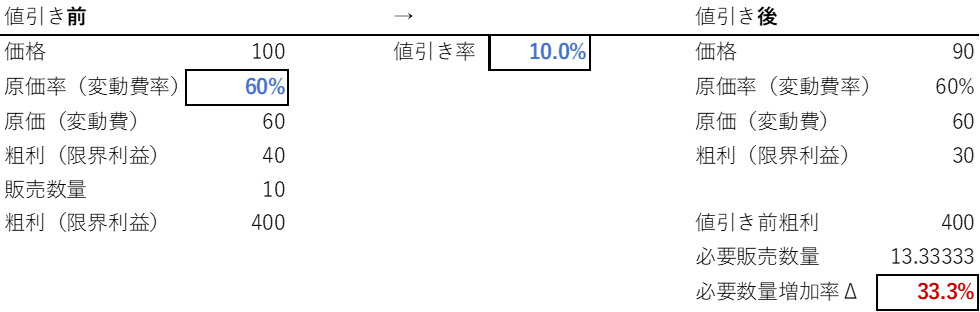

以下、試算しています

少し説明をすると、値引き前の原価率(変動費率)は60%=限界利益率40% 仕入品なら粗利40%

販売数量を10個としたら、本来の限界利益(粗利)=400円になります

値引き率を10%(10円)とした場合、右側が値引き後ですが、

当然、粗利(限界利益)=30円となりますので、値引き前の利益400円にするには、13.3個売らないといけないわけです。元々10個でよかったものが3.3個増えました。

これを比率で言えば、33%アップということになります。

つまり、原価率(変動費率)60%=粗利率40%の場合、10%値引きで33%数量増加しないと利益は減るということです

もし仮に10%しか数量が増加しないならば、当初想定よりも大幅に利益減少でした

このように、値引き率と原価率(変動比率)により数量が変わってきます

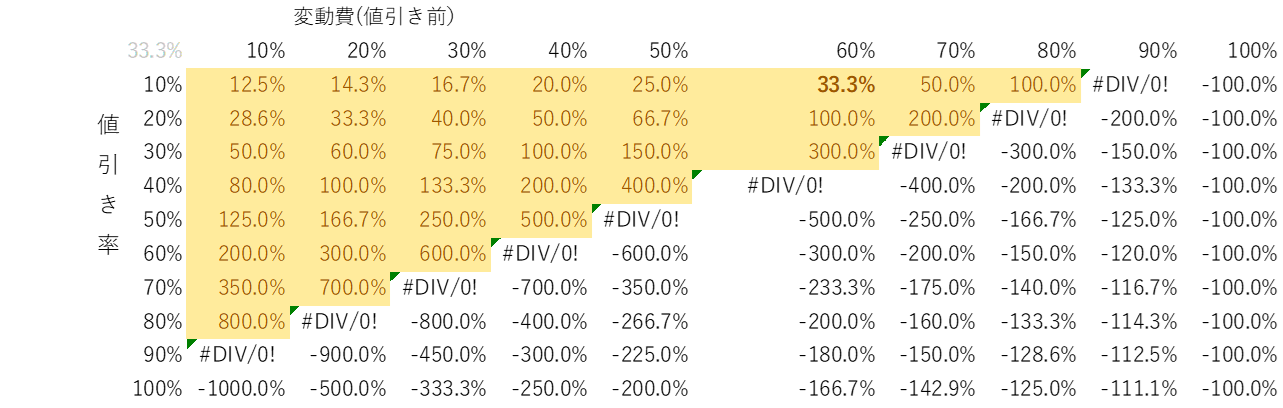

それをパターン別に試算しているのが以下になります

縦に値引き率、横に原価率(変動費率)で、中に記載されている数字が増加販売数量になります

先ほどの例は、10%値引きで60%原価率でしたので33%販売量を増加させてようやく利益がトントンとなるということです

仮に、値引き率が30%までいくともう3倍以上増加させないといけないので、現実的ではないということです

もう少し理解を深めると、要はビジネスモデルとして原価率(変動費率)がどういうものを売っているのか?ということで値引き幅の上限が決まります

普通に考えると当たり前の話ですよね、原価率が低くて10%の原価率ならば、値下げは90%さげたら利益が出ないわけですが、そこまで下げることはできるはできるわけです(数量は多くないとダメですが)

例えば、アパレル系は40%や50%値引き、MAX70%値引きなどしてますが、これをみて、別の業態でこのくらい値引きしないとお客様が反応しない、とか言ってやろうとするととんでもないことになります。

元々原価率が低いわけです。だから大きな値引きができるわけですし、在庫処分的なものもあるわけです

同業でもそうです、やはり安く仕入ることができれば、原価率が低く、値引きしても利益回収でるきわけです

そうなんです、鬼滅の名セリフではないですが、

「値引きしていいのは、値引きしても稼げるビジネスモデルのある会社だけ」

ご注意を

敢えてお伝えしたい点ですが、値引きが多いのは小売り業というイメージがありますが、製造業も同様だと考えています

製造業も「原低要請」といった要は納入単価を下げろ的話があります

経験曲線的にも累積生産数の増加とともに効率化が進むという話なのかもしれませんが、現実的にそんなに原価下がっていないことが中小企業は多いと思います。(日々生産、納品で手一杯なことも多いと思います)

これは、要は値引きです

値引きした場合、どのくらい納品数が増えればいいかということですが、現実的に納品数が増えることはないと思いますので、原価を下げないといけないわけですが、

原価がどのくらい下がらないと利益が取れなくなるのか?という時に、この考え方が使えます。

同じ失敗をしてほしくないのは、10%の原価低減要請が来て、それを満額で受けてしまうと、33%の納品数量が増えないといけないわけですが、原価低減要請は数量が増えるわけではないですから、

原価率(変動比率)を下げる努力をする必要があるわけです

※なお、経営全体でみればこの製品だけで収益を賄うというわけではなく、原価低減要請きたら、他の新規案件を取るということで、全体の粗利を積み上げるという、粗利ミックスの発想もあるわけです